现在国家的农业补贴就没有和生态环境结合起来。这就麻烦了,就是说你种了粮食,你就有粮食补贴,我养了能繁母猪,我就有能繁母猪补贴,不管你施了多少化肥、多少农药,怎么污染环境,或者你怎么排放畜禽粪便,补贴都没有要求。这样就容易出问题了。

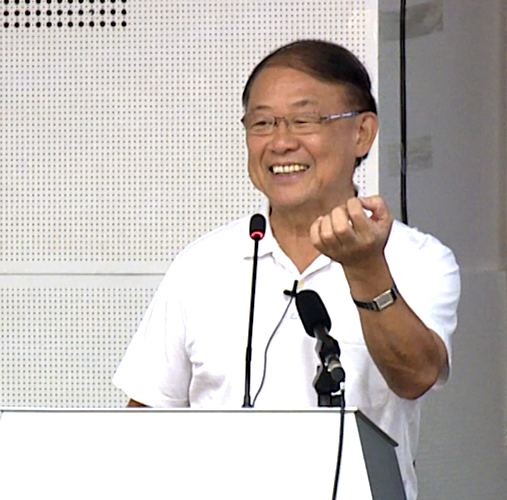

2016年11月10日在香山见到了骆世明老师,骆老师是此次香山科学会议——“农业生态功能评估与开发”会议的执行主席之一。本次专访就在结束一天的会议之后开始了.....

我想了好久…觉得更愿意用“健硕、敏捷、乐观”来形容对这位古来稀年长者的印象...健硕的体格、敏捷的思维、乐观积极的态度…就是这样 .....70岁依然充满激情、开心忙碌着.....

中国农业部生态农业建设项目专家组组长、华南农业大学原校长骆世明

“不少研究人员没有深入农民,没深入农村,不熟悉农业,就是知道发表论文。“骆世明说,”我们现在不少在政府部门的工作人员,由于大学毕业就到了政府部门,对农业和农村的了解还是比较肤浅。 ”

▼ 问:骆校长好,围绕农业生态主题进行这次香山科学会议,可以证实目前我们农业生态转型的重要性?您说这也是您非常开心的事情。

骆世明:是的。我非常开心。这次香山会议是农业部环保所提议和主办的第577次香山会议,主题是围绕“农业生态系统服务功能评估和开发”来进行。我们国家在农业的转型期,重视生态农业,我感到欣慰。我们农业的生态转型现在已经步入非常实质性的阶段,需要真正落地。假如说30 年前, 科学家们提出生态农业建设是一种深思和远虑, 那么现在开展农业的生态转型已经是十分现实和紧迫了。

▼ 问:您说“我们一味地索取得到了产品,但是却忽视了其提供产品以外的生态环境。”,应该说全世界对农业都有了新的认识?

骆世明:是的。因为农业与我们的生存环境息息相关,全世界对农业都有了新的思考,新的认识。也让大家更清晰地认识到必须走农业生态的道路。那么农业的生态发展是尽量使用生态友好方法,全面优化农业生态系统服务功能的一种可持续农业实践方式。

过去的农业只注重生产功能,其实它还有生态和生活的功能。事实上全世界都经历过一个重新认识的过程。比如欧盟的“多功能农业”,过去认识的仅仅是产品,但是对环境、对社会文化和精神的功能是后来逐步发现的,所以叫“多功能农业”。在韩国叫“环境友好型农业”,在日本叫“环境保全型农业”。也就是说全世界都认识到,农业不仅仅是吃饱穿暖的问题,它还包括了生态环境、包括了对社会精神文化的影响。所以农业实际上给予我们的,比我们过去对它的认识要多得多。我们如何去发掘它、保护它、开发它、利用它,是我们今后要做的,也是这次会议集中要研究和讨论的问题。

▼ 问:我知道香山会议的特点或者说重点是不求共识,只求见解。会议中大家有什么样的争论呢?

骆世明:可以说专家的意见是多种多样的,而且有些还是有争论的,不过这个也正是香山会议的特点。专家们是提出了不同的思路和方案,可以给我们未来提供不同的选择。比如说发挥农业生态系统的生态环境功能,到底是通过哪种方式来实行,是把土地分成:一块是专门搞高产,腾出另一块土地专门集中生态保护,还是说同一块耕地上同时实现高产和生态保护。虽然思路不一样,但是不矛盾,提供了多种选择的维度。

还有人提出到底是技术重要,体制重要,还是社会道德规范更重要。其实这就涉及了技术、制度、社会道德的不同层面。中国社会在转型期,遇到的这些不同类型的矛盾太多了,需要在不同层面下功夫。所以,看起来专家们观点好像不同,但实际上他们的方向是一致的。他们触及的是不同层面的问题,是从不同的角度和不同的切入点来看的。我相信这次会议提出的不同观点、不同意见和建议,正是为我们国家解决这些问题提供了丰富的思路。希望通过这个会议,国家可以进一步通过行政措施、立法措施、技术措施、道德建设,让这个会议的结果转化成一个切实的行动。这就是会议的实际意义吧。

▼ 问:您提出了怎样的观点和建议呢?

骆世明:其实从技术层面讲,在过去的二三十年,我们做了很多的工作了。在发掘农业生态系统服务功能的技术模式,或者整个生态系统功能的结构调整和技术创新方面,我们过去做了很多工作,应该说我们有很多技术储备。但是这些技术储备没办法落地,没办法让农民、农业经营管理者去实施。中间就缺了一个政策法规或者说社会管理的办法。所以,我这次提出了要发掘农业生态服务功能,要它真正变成社会的行动,很需要建立一套完整的管理规章制度。规章制度什么名字不重要,比如说 叫“生态农业促进法”或者叫“生态农业促进条例”等等。要让农业生态的模式与技术体系能真正落地。就得让农业生产经营者能真正关注农业生态的多功能,而不仅仅是学者和政府官员的认识,要让它变成社会的行动,这个是最重要的。

▼ 问:那么要达到这样的转变,您认为目前最大的问题或者说最大的挑战在哪呢?

骆世明:今天会议上提到了一个非常尖锐的问题,现在我们很多的政策制定者和研究人员,其实相当不接地气。不少研究人员没有深入农民,没深入农村,不熟悉农业,就是知道发表论文。我们现在不少在政府部门的工作人员,由于大学毕业就到了政府部门,对农业和农村的了解还是比较肤浅。

无论是科学研究还是行政管理,如何接地气,还是一个很大的挑战。从科研的成果到农民的行动,从政府的决心到社会的行动,中间我们可以做什么?这个环节对我们来说,太重要了。

从某种程度上说,既有系统的学院体系学习出来的背景,又有长期在基层工作的经验,是非常重要的。如何落地,不是光说说就了事的,一定要对我们的农村、农民和农业有真切的了解。

"对于媒体,报纸、电台、电视、学校,它应当担当起教育和宣传功能,让人们认识到在从事农业活动中什么是对,什么是错。"骆世明说,"如果没有一个价值体系的建立,将无从引导人们良心驱动的行为。"

▼ 问:您曾经在基层工作了10年,您认为这10年对您非常的重要?您多次提出我们需要深入基层,要以中国的方式来解决问题?

骆世明:是的。我大学毕业后在基层干了10年。其实这对我来说是非常幸运的事情,是我非常重要的经历。我从华南农大毕业,那时叫华南农学院,然后到了广东省信宜县,现在叫信宜市,工作了10年,我是在县农业局,派到当时公社(现在的镇)的农业技术站当技术员。头3年还驻点在大队和生产队(现在的村)。让我在非常基层的地方,实实在在地深入农村、体验农业、结交农民。这对我今后提出关于农业生态的问题,关于生态农业的模式和技术问题,甚至到现在我提出的农业的管理制度都有很大帮助。

尽管中国的国情在这几十年发生了很大的变化,比如说我们的经营主体有些变化,比如说我们现在生产的水平发生了变化,但也有很多不变的地方。不变的是我们在农业社会里面,几千年形成的意识形态或者说精神文化,应当说一直在发生着潜移默化的影响。至今甚至是城市里人的行为方式还是受农业社会传统的巨大影响。尽管中国农村过去二三十年发生了很大的变化,但是它的精神、文化、习俗、民间很深层次的意识形态和行为方式还是受到根深蒂固的传统影响。农民的乡土情节,他们对美好生活的追求从来没有变化。他的终极目标和核心利益方面没有变化。所以我们必须以中国的方式来解决我们自己的问题。比如怎么才能调动农民或者农业企业的积极性。没有和他的利益相结合,光是一般号召是不行的,必须注重他们本身的实际利益和内心关切。

▼ 问:我想这里面还有很多现实问题,您曾经提出来“生态红线”?

骆世明:对。我提出了生态红线,所谓的生态红线,就是不能够逾越的最后生态环境底线。比如我们必须对施肥水平设立有一个标准,但到现在为止,中国还没有施肥过量的标准。欧盟有一个每公顷施用275公斤以上化肥就超标的标准。生态红线就是设立标准,明确什么样的农业行为是违法的。再比如说大家知道北方的水资源非常缺,但是农民的灌溉定额达到多少以后就是违法的,我们也没有制定。所以我觉得应当给农业经营者一个非常清晰的界线,你过了这条线就不对了,如果有意触碰了红线以后,应当给予一定的惩罚。现在国家的农业补贴就没有和生态环境结合起来。这就麻烦了,就是说你种了粮食,你就有粮食补贴,我养了能繁母猪,我就有能繁母猪补贴,不管你施了多少化肥、多少农药,怎么污染环境,或者你怎么排放畜禽粪便,补贴都没有要求。这样就容易出问题了。

其实,农民是很通情达理的,我们只要告诉农民,这样做是不对的,如果你知道不对还硬做了,国家是要给予惩罚的,那么农民他就会认真地去思考。现在没有啊,现在往往是很多文件和做法落实不到农民的头上。你对我没有生态红线要求啊。这样的话,必然会出现很多生态环境问题。

另外呢,我做了好事你应当奖励我。比如说我建造了水源林,花了很多精力,你怎么鼓励我?我通过轮间套作和生物方法替代农药来进行病虫害防治,政府鼓励我吗?如果什么都没有,我为什么要这样做呢?在农村的老农民会想,反正我也老了,家里年轻人在村里也不多,大多都进城了,劳动力也不够,既然用农药你也不惩罚我,不用农药你也不鼓励我,我何必费麻烦进行什么病虫害绿色防控呢?我就索性简单一些 施农药算了。现在的实际情况就是这样。

“整个生态系统功能的结构调整和技术创新方面,我们过去做了很多工作,应该说我们有很多技术储备。但是这些技术储备没办法落地,没办法让农民、农业经营管理者去实施。中间就缺了一个政策法规或者说社会管理的办法。” 骆世明说,所以,我这次提出了要发掘农业生态服务功能,要它真正变成社会的行动,很需要建立一套完整的管理规章制度。规章制度什么名字不重要,比如说 叫“生态农业促进法”或者叫“生态农业促进条例”等等。

▼ 问:现在的问题总结来看 是红灯或者说红线划的不完善?

骆世明:是的。而且更重要的是配套红线的相应惩罚措施不完善。另外,鼓励农民干的事儿,也没有一个激励措施,也没有一个很好的办法。其实农民他是有良心的,而且也是理性的,只要你告诉他这样做是对的,这样做是不对的,配以适当的利益驱动,他们就会往对的方向去做。目前的问题是,我们没有详细说清楚什么是对,什么是不对,做对了怎么鼓励,做错了怎么惩戒。

农民是现实的,他是根据利益来判断的,我做了坏事你不罚我,我做了好事你也不奖我,这样就造成了一种混乱。实际上现在之所以很多主张和做法走不通,或者说我们农业生态功能没有全面发挥,一个很重要的原因是我们的管理办法没有很好接地气,我们没有切实和农民和农业经营者的实际结合起来。

那么目前有太多的农业生态转型是靠项目推动而不是通过完善体制和机制来推动。项目推动本来是必要的,你从研究成果转成农民的行动,不知道有什么变化,一个地方的经验用到另外一个地方是不是适应,就需要通过项目来验证走不走得通。这是从理论通向现实必须走的一步。但项目的弊病是只能在点上显现,不能在面上结果。项目过后一切照旧。项目甚至可能引发腐败,叫做“跑部钱进”。

所以我们现在必须通过影响农业经营者行为驱动力的体制和机制的改变,而不仅仅是一两个项目在点上的推进,来实现农业生态服务功能在全国范围的全面提升。这很不容易,但是我觉得不走出这一步,我们的农业生态功能全面发挥会非常困难。

▼ 问:我们的农业生态服务功能都包括什么?我们国家农业生态发展的关键点到底在哪呢?

骆世明:农业的生态发展关键是两点,第一点,使用的方法是生态友好的方法。只要对生态友好,不仅仅是不用农药、不用化肥,它还可以容纳更多地其他的方法,如果农药是生物农药,或者是对环境无害的农药,如果肥料是控释肥和有机无机复合肥,对环境友好,我们为什么不能容纳它呢!生态友好方法既包括传统农业的精华,也包括高新科技的精华,还包括现实运用中行之有效的好方法,只要是生态友好就可以考虑接纳。第二个,农业生态发展的目的是全面提升农业的生态服务功能。生态服务功能包括提供产品的功能、营造和支撑生态环境的功能,还有深刻影响到精神文化的功能。过去太多方法不是环境友好方法,这些方法只集中在提供产品的服务功能,走偏了,不全面。所以我们现在需要全面提升农业的生态服务功能,这样才能真正做到农业的生态转型。

▼ 问:全面提升我们的农业生态服务功能需要走出的这一步,您说其实就差最后1公里?因为我们的农业生态技术储备很多,而且很多是世界领先的?

骆世明:是的。中国农业生态发展这条路要走出来,要说难也难,要说不难也真不难。难就是现在的很多机制没有指向基层,没有面向农民。所谓不难,就是我们认识了如何打通到达农业经营者的这最后一公里,把它接上了,很多问题就迎刃而解。这最后一公里的问题就是如何把我们好的科学技术走向基层,落到实处。

中国在生态农业或农业生态学的研究方面很多是世界领先的,比如说陈欣教授在稻田养鱼的机理研究是世界领先的,李隆教授关于作物在间套作体系中营养关系的研究是世界领先的,朱有勇院士关于作物间套作对病虫害的影响是世界领先的,闽庆文研究员关于农业文化遗产重要作用的认识和管理方面也是世界领先的。华南农业大学的生态农业团队有几样东西也不错,比如说在鸭稻共作体系,甘蔗玉米间作、农作物化感作用、农作物诱导抗性、转基因作物的生态安全性、污染的生物修复、人工湿地建设、农业循环体系的构建等方面。其实,面对农业的生态转型,我国在生态农业技术和生态农业模式方面应当说是在世界前列的。

总体讲我们国家在生态农业科学技术方面做的非常好,要把这些科学技术转成社会普遍的实际行动这一点上我们落后了。但不管怎样,我们现在已经认识到,这条路应当会很快被淌出来。

▼ 问:您著作有一本教科书《农业生态学》,在国内非常有影响。您把前沿的科学理念与很多实际情况结合了起来?

骆世明:农业生态学在国际上的名字叫agroecology,现在定义它 有三种内涵,第一个内涵,agroecology是一种学科,第二agroecology也是一种实践,第三agroecology还是一种社会运动,涉及社会管理。实际上agroecology世界上认可的不仅是它在农业生态学的科学技术层面,还有它的农业生态的实践层面,以及涉及农业生态的社会管理和农民运动层面。我们现在是在第一个层面(科学研究 科学技术层面)和第二个层面(生态农业实践技术层面)做了很多工作。假如在第三个层面(社会管理)也重视并把路打通的话,我们就会开辟出一个新的天地,为中国的农业生态发展开辟一个广阔的天地。实际上中国农业生态转型阶段的现实已经从科学技术层面和实践层面,上升到要求社会管理层面的时候了。需要把这三方面结合起来,我们才能淌出一条路来。

▼ 问:我们梳理一下,2002年国家制定的农业发展目标在“高产、优质、高效”之后,加了“生态、安全”,2012年中共十八大“生态文明建设”贯穿到政治、经济、社会、文化建设,实施五位一体战略。应该说这些都体现出国家对农业生态的重视?但这其中是否还需要一个引导的过程?怎么引导?谁来引导呢?

骆世明:是的。目标和方向要变成社会的行为,是需要引导的。方向的实现需要社会分工。比如说科学技术人员的最重要使命是在科学和技术的可行性方面开拓出一条路,就是说怎么做才可以协调农业的生产、生态、生活功能,在科学技术方面开劈一条路。开拓这个前沿是科学技术人员应当起的作用。

对于媒体,报纸、电台、电视、学校,它应当担当起教育和宣传功能,让人们认识到在从事农业活动中什么是对,什么是错。如果没有一个价值体系的建立,将无从引导人们良心驱动的行为。比如说40年前,施农药是很符合我的良心的,因为我仅仅知道施用农药以后可以防虫治病,可以增产粮食。可是40年后,当我知道农药除了防虫治病以外,还杀了很多有益生物,污染了河水,影响了土壤微生物,甚至影响到了食品安全性。那么认识的变化和价值取向的变化驱动我改变农业实践方式,采用了替代方法,比如间套作、天敌等。所以媒体应当起到重要的作用,帮助社会确立正确的发展观和价值观,传播生态友好的农业方法。

政府方面则应当通过政策层面,建立评价标准,建立奖罚制度来引导。各级人大和政协则可以建立一套更加稳定和正规的法律规范。

总的来说,在我们农业的生态转型过程中,科技人员是找路、开路,媒体是宣传、教育人们,政府是通过奖惩政策引导人们的行为方向,人大政协是通过法律让制度固定下来。

不同社会的不同部门,不同的组织起到不同的作用,但是关键的是大家都有共同的认识,就是农业已经到生态转型阶段了,要采用相应的措施,分工合作,各个社会组织中不同的人往一个方向努力,就能有利于我们农业的生态转型。

▼ 问:今天谈了很多内容,很感谢您!我看您手腕有运动计步器,您喜爱运动?

骆世明:我爱运动,我会一次游泳1000米。不游泳的时候我就会健步、体操。根据个人特点来进行一些体育活动吧。我认为当下,年轻人应该更加注重身体锻炼,强壮身体、让自己保持积极、热情的工作状态。

▼ 问:我想这应该也是您能一直保持饱满工作状态很重要的原因,您目前主要的工作内容能给我们介绍下吗?

骆世明:尽管我退休了,但是还非常忙。现在我担任农业部生态农业项目专家组的组长,同时联合国粮农组织也给我了一些关于生态农业方法和农业生态学研究生培养方案的任务,还有一个总部设在欧盟的农业可持续发展专家委员会也给我安排了 介绍中国生态农业案例的任务。由于参与了农业部的项目,不少省市也会和我联系讲学和培训的事。这说明我们国家的确进入了农业的生态转型期,有社会需求。国际上也十分关注、重视中国农业生态的发展。因为这些原因弄得我忙起来了。不过,能够为社会发展和民众福祉贡献自己微薄的力量,我感到还是很幸运的!

骆世明,曾任国际化感学会执行副主席、亚洲化感学会主席、中国农学会副会长、中国生态学会副理事长。在1995年到2006年间任华南农业大学校长。目前担任中国农业部生态农业建设项目专家组组长。 主要研究方向为农业生态系统结构与功能、生态农业的模式与技术。研究的内容涉及热带亚热带高效农业生态系统、植物间的化学相互作用、农业生物多样性的利用、南方赤红壤退化坡地的恢复与利用、河流上游水域资源的保护与可持续利用、作物的生态适应性、水稻高产的计算机模拟等。

骆世明老师和其夫人

骆世明主编的《农业生态学》和《农业生态学实验与实习指导》分别被评为全国高等农业院校优秀教材。“南方红黄壤地区综合治理与农业可持续发展技术研究”获国家科技进步二等奖。

衷心祝福骆世明老师和其夫人,幸福美满 健康快乐!!

以上访谈感谢 骆世明老师!!

来源: 农业环境科学微信公号 王 见

原标题:【专访.骆世明】--我们国家的农业生态转型该如何落地?